| ≪紀行文≫ |

|

|

| ~~~雨から一転、好天に恵まれた中世神戸山城~~~ |

神戸山というと冬山のイメージですが今回は無雪期、藪漕ぎと一部鉄塔巡視路を利用しての登山でした。

蛭野ぎんなん茶屋から入り「一の木戸」「二の木戸」「三の木戸」を通り「倉屋敷」から「後所」を見て、本来の城道で「馬乗り馬場」へ域「二の丸」「神戸白本丸」を見学をして神戸山へ行き黄金の里会館へ下る一周コースです。

当日は朝から雲行きが怪しく駐車場で支度をしていたら雨がだんだん強くなり、黄金の里会館の軒下に避難して雨が上がるまで出発を待つことにしました。

その時間を利用して30分間ミニ説明会が開かれました。

先ずリーダーは今回の神戸山山城登山の参考になればと、山城の縄張り地図を作る為の本格的な測量に行ってきたそうです。実際に巻尺とレーザーとコンパスを使って曲輪や空堀の測量をして縄張り地図を作るのだそうです。

説明用の手元の資料は蛭野地区の古地図と神戸城の縄張り地図、鳥瞰想像図と現在の地図があり、夫々を比較して施設跡の位置確認をします。次に神戸城の規模と構造、根小屋式山城の意味、木戸、曲輪、切岸、空堀、土橋、畝状堅掘、逆茂木、鹿砦、虎口等の詳しい説明を受け、それを元にどの様に山城で戦ったのか教えてもらいました。この説明の時はまだ実感できませんでしたが現地に行って目の当たりのしてみると中世当時の遺構がはっきり残っており事前に知識を得ていて本当に良かったと思いました。

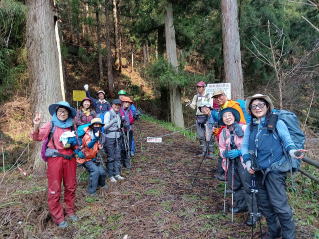

結局駐車場での雨待の為一時間遅れ、6名のキャンセルで13人で登ることになりました。しかし、ぎんなん茶屋に移動して出発時には予報通り雨は殆ど上がり明るい空も見え始めました。

|

|

|

|

どしゃ降りで軒下に避難

|

雨と寒さで不安になる |

出発エイエイオー |

林道に入るとすぐに神戸川の開口部に「一の木戸」と言う防衛線があります。対向する山際まで200m位直線状に堀と厚い土塁の名残が何となく認められます。

さらに100m行くと「二の木戸」。南側の塁壕延長線上には当時の石垣が10m位あり、その奥に堅掘とその両側の土塁が約40m歴然と残っています。また北側の山際の急斜面上の高さ150m地点には「砦」跡があり空堀2本と、曲輪が3段くらい有るそうです。リーダーは観てきたそうです。そこから250m行った「トバル」(地名です)には「三の木戸」があります。

|

|

|

|

| 一の木戸跡 |

二の木戸10m石垣 |

二の木戸40mの竪堀 |

|

|

|

| 二の木戸竪堀を見に行く |

リーダーの説明を聞く |

林道を行く |

また少し行くと「後所」に行く本来の城道入口があります。しかし此処から入らず、まず「倉屋敷」に行くためには100m先に行った所から藪に突入します。倉屋敷には2段の曲輪がはっきり残っていて居館警固の砦を兼ねた所だそうです。

そこから沢を渡渉して「後所」に着きます。段郭を連ねた造りで城主の居館跡です。更にその上の深い所には「次所堂」がありますが、崩れていて危険だということなので今回は行きませんでした。 |

|

|

|

いよいよ藪に突入

|

倉屋敷跡の段郭 |

後所跡の見学 |

一旦倉屋敷に戻り、城道本尾根の滑る急登を木に捕まりながら登り331mの「馬登り馬場」で休憩。ここは広い平坦地で予備陣地「千人溜り」と言う所だそうです。

その先緩やかな尾根を行くと最初の鉄塔があります。谷を隔てた鉄塔も観えます。ここには鉄塔巡視路がありますが、激急登で捕まるものは何も無く歩くと小さな石がどんどん落ちて行きます。皆さんが「ラーク!登って来ないで!」と叫びながらやっと「三の丸」下段の鉄塔に着きました。

|

|

|

|

急な藪尾根を登る

|

最初の鉄塔 |

目指す鉄塔 |

この三の丸鉄塔からが神戸城の核心部です。「二の丸」を通り「本丸」まではおびただしい数の曲輪、横堀、土橋、切岸が観られました。

「神戸城本丸」跡に着くと先ず目に入ったのが貯水池跡と見られる窪地です。一辺が4~5mの直線で切り落とされた貯水池の垂直の壁が観え、下の深い所は雪に埋もれて観えませんでした。リーダーの話しでは雪が無い時見れば直ぐに貯水地跡だと分かるそうです。

本丸中央部にはリーダーが雪のある時付けたと言う「神戸城本丸」の表示板があり、その下で記念撮影後お昼にしました。

食後数人が本丸最深部まで探索に行き、多数の曲輪と2つの大きな横堀、土橋等を観てきました。

|

|

|

| 貯水池跡 |

|

本丸跡でお昼ご飯

|

神戸城本丸記念撮影 |

出発して、本丸の背後尾根からの防衛の為に掘られ一際深い横堀とそこに作られた土橋を通過して急登を登り「詰め丸」言われる本丸背後の最終的な砦を通り神戸山山頂に到着しました。

神戸山山頂には残雪があり三角点は分かりません。記念撮影し今日の最高ピーク665.8mに向かいました。

|

|

|

| 本丸背後の大きな横堀 |

|

神戸山山頂で笑顔

|

神戸山山頂記念撮影 |

665.8mピークからは谷の向こうに神戸山が大きく観えます。あとは下るだけ、のんびりと暖かい春の陽射しを浴びながらゆっくりと下りました。

|

|

|

|

566.8mピーク

|

日差しが眩しい |

気持が良い下り |

下山した尾根にはイワウチワの群落が何処までも続き、タムシバやキクザキイチゲ、雪椿等の花の中の下山となりました。

林道に出ると、タラの芽やフキノトウがいっぱいでお土産も出来ました。予定より一時間も早く黄金の里に着き楽しい一日が終わりました。

|

|

|

|

| 下山 |

林道歩き |

|

|

|

山菜摘み

|

林道終点 |

黄金の里に着く |

今日の為にリーダーは5回も下見に行き、その内の一回は雨の日はどれくらい滑るのか実験する為、わざわざ雨に日を選んで神戸山を一周したそうです。また出発の長く辛い説明のお陰で室町時代の山城を実感出来、より深い山行が出来ました。

ありがとうございました、

|

|

|

|

山桜

|

オオカメノキ |

キクザキイチゲ

|

|

|

|

アブラチャン

|

タムシバと白山 |

ショウジョウバカマ

|

|

|

|

イワウチワ

|

タラの芽 |

雪椿 |

|

|

|

|

|

|