|

|

|

| 開催日 |

参加者 |

内容 |

| 11月21日 |

26名 |

11月の「会員のひろば」は26名の参加がありました。

ミニ講座は中央区健康福祉課・健康増進係の佐藤美和子さんとフレイルサポーターさん2名をお迎えして、フレイル(虚弱)の測定とその対策について話していただきました。

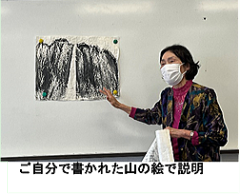

フレイルとは「健康」と「要介護」の間のことです。「老いの坂」ともいい、山と同じように上りより上手に下るのが難しく、時には崖や滝がある時もあるが、早く気付くことで回避することもできます。

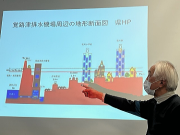

新潟市は東京大学・飯島先生の方式を取り入れ①指輪っか②握力③活舌の3つのテストでフレイルの測定を行っています。

①指輪っかテストは人差し指と親指で、利き足の反対側の「ふくろはぎ」を囲んで太さをチェック。

②握力テストは利き手で握力測定器を握り、息を吐きながら思い切り力を入れて測定。

③活舌テストは「タ」をなるべく早く言い、口がどれ位よく回るかを測定。早速、指導を受けながら測定の開始、「タ、タ、タ、…」と測定の声、「握力、昔より下がった…」「もう一度やってみたい…」などなど、会場は一気に賑やかに。皆さんの測定結果はどうも標準値より良かったようです。次はフレイル予防の話になりますが、その前に、脳トレをフレイルサポーターさんの指導で行いました。脳トレをやってからの方が説明の話が頭によく入るそうです。

フレイルを予防するには

①栄養、特にたんぱく質摂取は重要で、体重1㎏に1gのたんぱく質摂取が必要。

②口腔機能、しっかり噛める歯(8020)と飲み込む機能を保つ。

③身体活動は(筋力トレーニング+有酸素運動+ストレッチ)を行う。山登りは(筋力トレーニング+有酸素運動)になるので、下りてからのストレッチが重要。ぜひ、登山途中、下山後のストレッチを行って欲しい。

④社会参加、閉じこもってとフレイルのリスクが高くなる。運動習慣があっても、社会参加がないと6.4倍もフレイルのリスクが高くなる。

|

|

フレイル測定の結果は、さすが楽山会の皆さんです。ほとんどの方が標準値を上回っていました。楽山会の山行や行事に参加することが、フレイル予防に大いに役だっていることを皆さん知ることができました。佐藤さん、フレイルサポーターさん、ありがとうございました。

12月の「会員のひろば」は忘年登山の為、お休みです。

|

| 10月17日 |

22名 |

10月の「会員のひろば」は22名の参加がありました。12月のトレッキング山行の案内をS/Sさん、M/Tさんに言って頂きました。

ミニ講座は、T/Oさんに「日本三大山城」と題して次のように話して頂きました。日本100名城巡りを行っていた時に、日本三大山城のあることを知りました。その時の写真をもとに話します。岡山県の備中松山城、奈良県の高取城、岐阜県の岩村城を日本三大山城と言います。

備中松山城は別名、雲海に浮かぶ天空の城とも言われ、天守と二重櫓、土塀が国の重要文化財に指定されています。有名なのは松山城の受け取りを担った大石内蔵助のこと、新潟県人としては河井継之助が山田方谷に学びに行っていること、そして太河ドラマ真田丸のオープニングに使われたことです。非常に登りがいがあります。是非とも機会がありましたら訪れて欲しいです。

高取城は明日香村の南にあり、かつては美しい白い城郭があり、別名芙蓉城とも呼ばれていました。明治20年代まで建物が存在していましたが、現在は石垣のみです。奈良産業大学の制作したCGで再現された城は大変立派なものです。比高が日本一の山城です。登って行くと、飛鳥石造物のひとつの猿石や松の門跡、千早門跡等の立派な石垣が出てきます。城の石垣が好きで、石垣を見ているだけで想像が湧き立てられます。NHKの「日本で最強の城」にも選ばれています。とにかく、お勧めの城です。江戸時代の町並みがそのまま残っている高取の町と共に、ぜひ訪れみてください。

岩村城は霧が城を覆い隠し守ったと謂れ、霧ヶ城と別名が付いています。標高721m、麓の太鼓櫓から、石畳の登りになります。石垣や廓跡、そして岩村城で一番有名な六段壁、その上が本丸で国の重要文化財になっていいます。その他にも信長の叔母が女城主としておさめていたことでも有名です。城下町の町並みは「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、NHKの朝ドラ「半分青い」の舞台にもなり、見ごたえのある町並みです。

来年の山行で岩村城と苗木城、馬籠宿~妻籠宿へのトレッキングを行います。是非、多くの方の参加をお願いします。

コロナのため1年間半ほど休みが入りましたが、5年かけて日本100名城をまわり終わられたT/Oさん、続日本100名城も九州地方を残してほとんど回られたそうです。城に詳しいT/Oさんならではの山城の話は大変興味深いものでした。次回の山城の話を楽しみにしています。T/Oさん、ありがとうございました。

≪11月のミニ講座≫新潟市 健康福祉課

「フレイルチェックしてみませんか」 |

|

|

| 9月19日 |

24名 |

9月の「会員のひろば」は悪天候の影響が心配されましたが、24名の参加がありました。

11月のトレッキング山行の案内をS/Tさん、S/Fさん、M/Tさんに説明を行って頂きました。

ミニ講座は、S/Tさんに「私の山歴と思い出の山々」と題して話して頂きました。

山を始めるきっかけは、バブル崩壊でそれまでの飲み会や麻雀、ゴルフなどが無くなってブラブラとした日々となり、見かねた奥さんから「ブラブラは体に良くないよ。○○さんのご主人は山登りが楽しいと言っているよ。」と言われたことだった。

早速、最低限必要な道具を買い、1994年、護摩堂山に初めて登った。以来、山の本を買って知識を吸収し、加速度的に登り始め、最初の年は15回登り、山の良い所に気付かされた。

1996年に仙台へ転勤、日本勤労者山岳連盟所属・朋友会に入会。良き仲間と登山の研究や各地への登山を行い、楽しい7年間を過ごした。

2003年に新潟に戻って楽山会に入会し、初めての会山行は弥彦山新年登山の参加だった。その後、現在まで30年間、怪我もせずに登り続けられたことに感謝している。登山を始めた年から記録を採っていて、登った回数は1464回。平均一年で50座近く登っており、山本正義先生の「週一登山」は達成できている。

仕事の関係で、北は礼文島、南は沖縄まで全国を回ったが、西日本の山には登っておらず、全国を回っている時に登山を始めていていればと……今でも悔やまれます。

後半はたくさん撮りためられた写真を次々と映し、懐かしい話に花が咲きました。「○○さん、若い!」「こういう時があったのよ!」など会場は大笑い。「この頃はみんな若く、活き活きしていますよね」に「今もみんな若いですよ!」と楽山会の方々は元気いっぱいです。

S/Tさん、懐かしい写真と楽しいひと時をありがとうございました。また、次回を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 |

|

≪10月のミニ講座≫2635 T/O 「日本三大山城」

|

| 8月15日 |

24名 |

8月の「会員のひろば」は台風7号が心配されましたが、24名の参加がありました。10月のトレッキング山行の案内を、S/Sさん、M/Nさん、Y/Iさん、M/Tさんに説明して頂きました。

ミニ講座は、2070S/Fさんに「ぼくの山歩(さんぽ)」と題して話して頂きました。山との出合いは中学生の頃通った六甲山、大阪で唯一雪の降る金剛山も大好きでよく登った。その後、上京し同人誌の取材のため里山歩きを主に行っていた。

本格的な山のスタートは、日立市に転勤になり、ある出会いで安達太良山縦走の計画を立てたことがきっかけ。

29才で新潟へ転勤、スキーにもはまってしまった。再び単身赴任で東京へ、休日は山歩きが主流となり、北、南、中央アルプスなどをずい分と歩いた。この頃、婚活を兼ねて「山歩の会」を設立。この会の名が今回の講座のタイトルになっている。

50才の時、突然に2年間の闘病生活を余儀なく送ることになった。定年を迎え、再び新潟に戻る。その時、百名山の登頂数は63座、残りは北海道、九州、四国の山々であった。北海道の山はヒグマが出るため2人で行くには躊躇され、それで楽山会に入会することになった。おかげで、百名山を達成することができ、沢山の仲間もできた。

若い頃は、とにかくがむしゃらに登山を行ってきたが、白馬岳のお花畑に感動し目覚め、それからは高山植物を求めて北アルプスを登っていた。新潟に戻り、お花の宝庫に出会う。いつ行っても素晴らしいお花に出会える西蒲三山には感動する。もう一つの山の楽しみは、山頂からの360度の展望。一番好きなのは北穂高岳、山小屋のテラスで豆を挽いて入れてもらったコーヒーを飲みながら、槍ヶ岳を見るのは素晴らしく至福の時。正月の竜ヶ岳からのダイヤモンド富士もお勧め、感動を味わってもらいたく毎年山行を行っている。

最近はモーニング登山にはまっている。4時半に家を出て角田山の山頂へ、誰もいない山頂で朝ご飯を食べ、帰っても時間の余裕があり充実した一日が送れる。

最後にご自身の失敗の経験から、ちょっとした気の緩みが大怪我の元になる。「山は一歩先」ではない、一歩先を見ると足元を忘れてしまう。大切なのは足元をしっかり見ること。「山は0歩(足元)」から。「山は楽しく歩きましょう!そして絶対に無理はしないようにしましょう!」と山登りの基本をしっかりと伝えてくださいました。 |

|

たくさんの写真を使ってのS/Fさんの山の話は、とても興味深く、楽しいものでした。S/Fさん、ありがとうございました。

≪9月のミニ講座≫1866 S/T 「私の山歴と思い出の山々」

|

| 7月18日 |

29名 |

7月の「会員のひろば」は29名の参加がありました。9月のトレッキング山行の案内を、S/Sさん、S/Tさん、Y/Iさん、M/Tさんに行ってもらいました。

ミニ講座は、「靴のやまごん」の山田宏大社長に「百才まで歩ける足つくり」と題して話していただきました。皆さんに、自分の足指力を測ってもらい講座の開始です。

体の土台は足、足を整えることで膝・腰・首が整い、自律神経も整い百才まで元気でいられる。しかし、年と共に土踏まずが無くなり、真っ直ぐに立てなくなる。もう一つの長生きできない要因は、摺り足になること。摺り足は「足指を使わない歩き」、躓き易くなり転倒リスクが上がる。スリッパは摺って歩く練習になり、百才まで生きなれない。家に帰ったら自分用のスリッパはゴミ箱へ、家では素足や靴下のままか、ゾウリにした方がよい。スリッパ、クロックス、スリッポンを履く人や靴紐の嫌いな人は、足が前に滑りふくらはぎがガチガチになる。ふくらはぎは第二の心臓と言われ、百才まで生きた人のふくらはぎは発達している。ちゃんと靴を選び、紐を締めて歩いた人のふくらはぎは発達する。ふくらはぎを使った生活をする為には、足を満たすことの出来る靴選びと、正しい靴の履き方、足指を使った歩き方が必要。

靴選のポイントはソールを取り出して、その上に足を乗せてみる。

①幅がちょうどよいか ②自分の一番長い指から小指一本の隙間があるか ③靴の命と言われている踵が細くて硬いものかをしっかりチェックする。

靴選びは「人生選び」、決してファッションで選んではいけない。正しい靴の履き方は

①踵、トントン ②靴紐を締める。

日本の靴の歴史は浅く、「足作りが体作りと言われている」欧米の靴文化より大きく遅れている。特に、玄関で靴を脱ぐ習慣は、着脱しやすい靴選び、履き方になっている。靴紐は「お紐様」、神様のような存在、ちゃんと締めることで足が前滑りしなくなり足の指をしっかりと使える。締めることで人生が変わる。足指を使った歩き方をすると、第二の心臓と言われるふくらはぎが良く動き、循環が良くなり体温が上がり免疫力が上がる。

講座前に測定した足指力は、足指を使って歩いてきたかどうかの指標です。その数値で寝たきりになるかどうかのリスクが分かる。さすが楽山会の皆さんです。5段階評価で5の方が3名いました。

最後に毎日行うと良い指の体操の指導と、「自分の足は嫌わず、毎日大好きと言ってやってください。」そうすると脳から指令が行きき、足がそれに答えてくれると締めてくださいました。 |

|

とても分かり易い話で、あっという間に時間がたってしまいました。山田さんありがとうございました。

≪8月のミニ講座≫2070 S/H 「ぼくの山歩(さんぽ)」

|

| 6月20日 |

28名 |

6月の「会員のひろば」は28名の参加がありました。8月のトレッキング山行の案内と、8月より始まる体験山行についてM/Tさんに説明してもらいました。

ミニ講座は、S/Hさんに「アルプスに行きませんか」と題して話していただきました。学生時代にワンダーフォーゲル部で、南アルプスを主体に本格的な登山をやってこられたS/Hさんです。楽山会に入会してビックリされたことの一つが「皆さん、力は強いが、アルプスに行ったことのある人が少ない。」ことでした。アルプスの魅力は残雪の残る5~6月が一番、景色が良く楽しく山歩きが出来る。それで、2012年にリーダーになった時から「一人でも多く、アルプスを楽しんで頂きたい。」という思いでアルプスへの山行を多く企画してきました。

初めてのアルプス山行は7月の唐松岳でしたが、アルプスには雪が沢山あるというイメージで参加者が少なめでした。次の年はアルプスの山行を止め、2014年にはアルプスの山行を3件企画したが悪天候で中止になりました。それ以降は、簡単なアルプスからその魅力を知ってもらうため、年に4~5件のアルプス山行を行ってきました。ところが、2020年に始まった新型コロナ感染により山小屋事情がすっかり変わってしまった。新型コロナ感染前は予約がいらず、キャンセル料は取られなかった。その代わりに1枚の布団に3人が寝るということもありました。しかし、今では1/3定員という山小屋協定ができ、予約制となった。

今年は北岳に行くが宿泊料は前金で、10日前からキャンセル料が発生する。一番困っているのは荒川三山、予約がとれないことと4泊分の宿泊料を事前に全額支払らわなけれらばならないことです。

3~4泊をするアルプス山行には雨が付きもの、山小屋を予約したらあまりキャンセルをせず、雨の時でも行く覚悟がないとアルプスへは行けない。

アルプスの魅力は行ってみないと分からないです。歩かずに行ける立山室堂、ロープウエイで登山口まででもよいから木曽駒ケ岳など、とにかく、行ってアルプスの景色を見てください。

登山経験の豊富なS/Hさんは、学生時代のワンダーフォーゲル部の話や山の歩き方のポイント、入会時出会った79才の女性の体力維持法など、時には笑いを交えて話してくださいました。 |

|

皆さんにはS/Hさんの「アルプスに行ってみてください。」の思いをしっかりと受け止めることがました。S/Hさん、ありがとうございました。

≪7月のミニ講座≫靴のやまごん山田宏大社長 「百歳まで歩ける足づくり」

|

| 5月16日 |

21名 |

5月の「会員のひろば」は21名の参加がありました。7月のトレッキング山行の説明をS/Sさん、Y/Iさん、M/Tさんに行ってもらいました。

ミニ講座は1728M/Kに「歌、旅」と題して次のようにお話をしていただき、その後に歌を歌っていただきました。

M/Kさんは1999年に楽山会に入会し、会員の方々から多くのパワーをもらい山への情熱が高まり、66才の時に百名山を達成しました。

それからは世界の山を目指す旅を行ってきました。主な山はマッターホルンのヘルンリヒュッテ迄、キナバル山、マウナケア山、グランドキャニオン、マチュピチュ、ロライア山などです。

もう一つ行ってきた旅は歌うことをメインにした旅です。初めての歌の旅は64才の時、日本と中国の国交回復25周年を記念したボニージャックスの「北京コンサート」です。2回目は67才の時、チェコ・オーストリア・ハンガリー3ヶ国への「国境なき合唱団」、3回目は68才の時、「モーツアルト生誕250周年」を記念してプラハで「レクイエム」を歌う旅、4回目は71才の時、ヴェルディの「レクイエム」を歌う旅、5回目は72才の時、「日本とドイツの歌の交流150周年を祝う旅」に参加しました。6回目は77才の時、新潟とハバロフスク・ウラジオストク姉妹都市合唱交流の旅、7回目は79才の時、エストニアの「タリン音楽祭鑑賞と合唱交流の旅でした。

こうした歌の旅を通して「国や民族などの違いを超えて、誰でもが同じ心でお互いを理解しあい協力し、心を一つにして行動できる。」ことを深く実感することができました。

最後に「歌の力でやさしい心がもっと広がれば良いなと思います。」と結んでくださいました。

その後は皆さんからのリクエストで「サンタルチア」と「帰れソレント」をイタリア語で歌ってくださいました。絵に書に歌に山にと多才な上村さんならではのグローバルなお話でした。

上村さん、歌を通しこれからもご活躍されてください。 |

|

≪6月のミニ講座≫2044 S/H 「アルプスに行きませんか」

|

| 4月18日 |

40名 |

4月の「会員のひろば」は40名の参加がありました。6月のトレッキング山行の説明をY/Nさん、S/Tさん、S/Fさんに、Y/Iさんより6月4日に再開する「初級登山教室」の案内を行ってもらいました。

ミニ講座はK/Hさんに「YAMAPの使い方」と題して動画を使い、スマホの操作を行いながら説明をしていただきました。

YAMAPは現在地と登山ルートが確認できることに加え、次のような機能がある。

①ルート外れ警告(登山ルートから外れると警告音が鳴る。)

②みまもり機能(登山中の位置情報を家族や友人に通知する機能で、万が一遭難してしまった際の重要な手がかりになる)

③こんにちは通信(YAMAPユーザーとすれ違った際にお互いの位置情報を交換する機能。この機能を有効にしておくことで、みまもり機能がより強力なものになる。)

④活動記録(登山中に記録した軌跡に写真が出てくる。YAMAPの人気があるところで面白い。)

⑤登山計画の作成(YAMAPで登山計画書を作成すると同行者と共有でき、登山計画書として提出可能な自治体も増えている。)

スマホの操作方法について、アプリは必ずWiFiのある所で設定する。無料と有料があるが、最初は無料でやってみるのが良い。

山に行く時は

①登りたい山の地図をダウンロード(マイナーな山は出てこない。)

②登山口で地図を開き活動開始(休憩中は一時停止をすることでバッテリーの消耗を防ぐ、出発時は再度活動開始)

③山行が終わったら終了

④記録を保存。注意点として、登り口と分岐は必ず画面を見て間違いがないかどうかを確かめ、使用中は必ず機内モードにする。バッテリーの充電は半分位になった時に行った方が早くに充電できる。

|

|

YAMAPを使っている人、これから使ってみたい人が多く、たくさんの質問が出ました。「もっと、お聞きしたかった。」が皆さんの感想です。

樋口さん有意義な講座をありがとうございました。

≪5月のミニ講座≫1728M/U「歌・旅」

|

| 3月22日 |

29名 |

3月の「会員のひろば」は29名の参加がありました。会長より春季集中登山の申し込みがまだ少ないので、参加の依頼がありました。その後、5月のトレッキング山行の案内を、Y/Iさん、A/Iさん、S/Sさん、M/Iさん、T/Oさん、M/Tさんに説明してもらいました。

ミニ講座は、里山ビジターセンターガイドの山崎幸雄さんに「菩提寺山のお宝」と題して話していただきました。ガイドになられたきっかけは、秋葉山で熊に出会い、皆さんに安全に歩いてもらいことからでした。

菩提寺山を含む新津丘陵はかつて海の中、10万年前に隆起してできました。そのため、日本一の産油量を誇っていた歴史があり、海岸に近いことから温かく、気温差の影響が大きいので豊かな自然環境が形成されています。

冬眠から覚めたヤマアカガエルの鳴き声、お互いに助け合うマルハナバチとツリフネソウ、新津丘陵が北限になる「そよご」など、さまざまな場面で自然の営みを見つけて欲しいです。

菩提寺山は私有地が9割以上締めるため、正規の登山コースは里山ビジターセンターを起点に堀出神社、白玉の滝、イヌシデ原生林、へそ清水、一夜堀、仏路峠、菩提寺山、風致林、ふれあいと交流森、展望台と回るコースになります。

| このコースには菩提寺山のお宝が満載。清水の水を飲ませたら母親の病気が治ったという「へそ清水」、水飢饉の時に一夜で水の流れを橋田側に変えたという「一夜堀」、天然アスファルトを搬出するためにあった「トロッコ軌道跡」、昭和40頃までは橋田と矢代田を結ぶ生活路だった「仏路峠」には沢山の石仏、新潟市の指定文化財になっているイヌシデ原生林など見所が沢山です。 |

|

山頂の北側からは粟島が見えるので、ぜひチャレンジしてみてください。年を重ね車に乗れなくなっても、区バスが整備されているので来られる山です。一生楽しめる山として楽しんでください。

参加者の皆さんから「知らなかったことが沢山!」「このコースを歩いてみよう!」など感想が寄せられました。山崎さん、菩提寺山の沢山のお宝の紹介をありがとうございました。 |

|

≪4月のミニ講座≫1630S/O「北海道の山に魅せられて①」

|

| 2月21日 |

24名 |

2月の「会員のひろば」は雪の悪天候でしたが、24名の参加者がありました。

会長より、今後、国のコロナの感染防止対策が緩和され、楽山会の山行もやり易くなる旨の説明がありました。その後、4月のトレッキング山行の説明を、A/Iさん、A/Aさん、M/Tさんに行ってもらいました。

ミニ講座はM/Mさんに島の山旅の2回目、昨年の8月の初めに行かれた「甑島(こしきじま)の一等三角点」について話していただきました。

初めに日本の島の数のクイズ、正解は14,000島でした。これにはみなさんビックリ。地図の電子化により調査制度が大幅に向上したために、35年ぶりに日本の島の数が6,800から14,000に改定されたそうです。甑島は薩摩川内市から西に約26㎞の天草灘南部海域あり、その名は「甑(穀物を蒸すせいろ)」の形をした巨石を御神体として崇めたことに由来します。

初日は台風の影響で予定の船が欠航になり、錦江湾最大の島・知林ヶ島に大潮の時に現れる砂州を渡り展望台まで行って来た。その後、船が出ることになり上甑島に渡る。

2日目は一等三角点のある遠目木山(423m)に登る。山頂からはトンボロ(陸繋砂州)や長目の浜(長さ4㎞も続く砂州)を見ることができた。下山後は、旅の目的のカノコユリが自生地する鳥ノ巣山展望所へ。花は咲き初めでしたが、豪華なカノコユリを見ることができた。そのあと、きつい山道を歩き「みっちり草原」へ、斜面のずっ~と上まで続く一面のカノコユリ畑を期待したが、まだ、蕾が多く残念だった。

| 3日目は下甑島の最高峰の一等三角点のある尾島(604m)に登山。航空自衛隊下甑分屯基地(450m)の正門前が登山口で、1時間位で登ることができた。カノコユリは鹿の背にあるような斑点模様があることが名の由来、その華やかな花は、ヨーロッパ人に好まれ横浜から初めて輸出されたそうです。甑島のもう一つの魅力は、クルーゼ船からの変化に富んだ巨岩、奇岩ナポレオンなどの眺は迫力あるものでした。一面に咲くカノコユリのM/Mさんの話しに、皆さん甑島にすっかり魅せられてしまいました。きれいな資料まで用意してくださりありがとうございました。 |

艶やかなカノコユリ |

≪3月のミニ講座≫秋葉ビジターセンター里山ガイド山崎幸雄さん

「菩提寺山よもやま話」

|

| 1月17日 |

23名 |

1月の「会員のひろば」は23名の参加がありました。初めに新年の挨拶を行い、3月のトレッキング山行の案内を、S/Sさん、M/Sさん、M/Tさんに行ってもらいました。

ミニ講座は石井スポーツ山里寿裕さんに「山で使えるテーピング」と題して、一人でも貼れる簡単テーピングの説明と実習を行っていただきました。

テーピングにはコットンテープ(非伸縮)とエラスティックテープ(伸縮)の2種類ありますが、応急処置に使うのは伸びないコットンテープの幅3.5cmの物です。これは保持力が高く患部をしっかり支えてくれます。また、用具のトラブル(ソール剝がれ、ザック修理、靴擦れ防止など)にも使えます。どちらに使用する場合でもポイントは「3.5cm幅のコットンテープ」、最近は100円ショップでも売っています。登山時に一個、持って行くことが必要です。

説明の後は、登山の時にもっとも起こりやすい、足首のねん挫や、膝の痛みに対応するテーピングの貼り方の実習です。

まずは、足首のテーピングのやり方です。皆さん、30cmに切ったテーピングを踵の方から次々に、うまい具合に貼ることができました。注意点は足首を90°の状態で貼ること、剝がれやすいので上から押さえて伸ばすことです。

次は、膝のテーピングです。膝を90°に曲げ、お皿の輪郭に沿ってX字に貼ります。お皿に添わせるのが、なかなか難しい。皆さん、一生懸命です。その後、膝の内側、外側への2枚ずつ貼り、終了です。「足がしっかりして、パワーアップしたね!」「どんな山でも登れそう!」「飯豊も行けそう!」などテーピング効果の感想が聞かれました。

皆さん、和気あいあいと、積極的に学ぶことができた講座でした。山里さんありがとうございました。 |

|

|

| |

「上手く貼れました!」 |

≪2月のミニ講座≫ 781 M/Mさん「甑島(こしきじま)の一等三角点山」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2023年)

(2023年)